どうなる? これからの世界の食料と農業第15 回 令和のコメ騒動と食卓のこれから

2024年12月16日グローバルネット2024年12月号

農家ジャーナリスト、NPO法人AMネット代表理事

松平 尚也(まつだいら なおや)

今夏、全国的におコメの品薄が起こり、スーパーの棚から主食のコメが消えるというニュースが連日話題となった。収穫の秋を迎え、ようやく小売店にコメが戻ってきた。しかし今度はコメ価格が高止まりし、コメ消費が減少するという状況が生まれている。

日本の食卓に欠かせない主食であるコメ。いったいなぜ品薄が起き、価格高騰が続いているのだろうか。今回の記事ではその背景について解説する。

●コメ品薄の背景

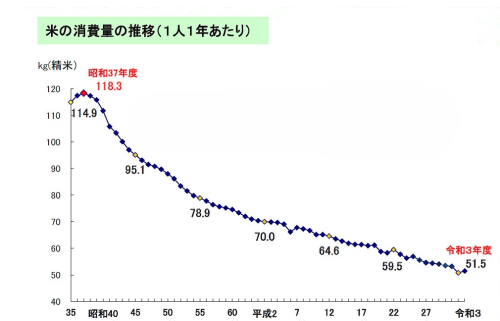

コメが品薄になった要因としては、パンなど食品価格が高騰し割安感のあったコメに消費がシフトしたこと、インバウンドによりコメ需要が増えたこと等が指摘されている。一方で、図に示したごとくコメの消費量は戦後一貫して減少を続け、コメは常に余ってきた。一人当たりのコメ消費量は、1962年度の118㎏から年々減少し、2022年度は半分以下の年間51㎏まで落ち込んでいる。1960年代約1,300万トンあったコメの生産量は、現在約800万トンまで減少してしまった。

出所:農林水産省HP「お米と食料安全保障」より引用

政府は1970年代から減反政策といってコメ生産を抑制する政策を展開してきた。減反政策は2018年に廃止されたが、コメの生産調整を政府が行っており、田んぼの約4割を休ませ麦や大豆に転作している。

コメの品薄が起こるもう一つの要因となったのは、コメの民間在庫量の減少である。コメの民間在庫量とは、農協などコメの出荷団体や取扱量が多い集荷業者やコメ卸などの在庫量を月ごとに農林水産省が集計した量を意味する。

日本ではコメの収穫時期のピークは9月と10月であり、二毛作が可能なタイなどの東南アジアと異なり、年に一度しかコメが収穫できない。そのため7月と8月がお米の端境期となる。政府は、6月末の民間在庫量が端境期前のコメの残りを示す量となるため、その在庫量統計を公開している。今年の在庫量は、統計開始後過去最低の156万トンを記録し、コメ品薄のさらなる要因となった。在庫量が少ないことが判明した後、コメ卸の業者が、在庫確保に奔走し、コメの集荷合戦が起こり品薄に拍車をかける事態が生まれた。

●なぜ「備蓄米」を放出しなかったのか

一方、日本では政府がコメを備蓄する「備蓄米」という制度がある。この制度は、政府が毎年約100万トンのコメを備蓄し、不作や米不足に陥った際に市場に放出(供給)するというもので、平成のコメ騒動をきっかけに始まった。しかし備蓄米は、おコメが「供給が不足」となるか「生産量が減少」した場合でないと放出できないという法律の縛りがある。今年のような品薄だけでは放出できず制度の欠陥がある状況だ。こうした備蓄米の中身については、制度を柔軟に対応できるよう変更すべき、という声が出ている。

●コメ不足の中でなぜ輸出米が過去最多に?

人口やコメの消費量の減少を背景に、日本のコメの年間需要量は毎年約10万トンずつ減少している。 農水省は、コメの国内マーケットが縮小傾向にある中、新たな海外需要開拓を図ることを目的にコメの生産・流通を生業とする幅広い関係者を産地と連携させ、海外における日本食レストランやおにぎり店などの需要開拓を進めてきた。

そうした政策展開の甲斐あってか、近年コメの輸出が増加している。2023年の輸出額は94億円、輸出数量は2014年の4,500トンから2023年には約3.7万トンとなり、直近4年間で倍増し、10年間では8倍に激増してきた。輸出先はアジアが約58%、欧米が約35%となっている。今回コメの品薄が起こったことで、コメを増産し輸出量を増やして、国内でコメが不足した際には国内供給に回せるようにすべきという論調も展開している。しかしコメの輸出に関しては、農水省から補助金が支出されており国内で不足しても供給に回しにくい構造がある。またコメが日本の主要な換金作物であった明治期には、国内でコメ供給量が十分でなくても輸出したこともあった。海外の方が買取価格が高ければ、国内で不足したからといって輸出を継続する可能性もあるといえる。

コメを海外からの輸入に頼ればいいのではないかという意見もあるかもしれない。コメは自国で消費される傾向が高く、貿易(輸出)に仕向けられる割合は低い状況にある。穀物の中では小麦は世界の生産量の約20%が貿易・輸出入されているが、コメは約10%しか貿易されておらず各国自給用に生産している国が多い状況である。つまり不足したからといってすぐに輸入できない商品ともいえる。輸出量の多い国はインド、タイ、ベトナム、パキスタン、アメリカで、インドとタイで世界の約5割の輸出量を占める。

●コメ品薄と価格高騰の根本原因

コメ品薄と価格高騰の大きな理由として指摘すべきは、主食であるにもかかわらずコメの需要と供給を市場(民間)に任せている点である。それにより需要が増えると価格やコメ在庫に影響が及びやすくなっている。さらなる問題は、コメの需給を単年度で均衡させるという単年度需給均衡論である。農水省はこの論に沿って毎年余裕のないコメ需給を基本としてコメ余り防止を図ってきた。しかしそのことが今回のコメ需給ひっ迫を引き起こす最大の原因となってしまった。

今年の令和コメ騒動を振り返るのであれば、休んでいる田んぼがあるのだから余裕のある生産と供給が行えるよう政策転換が必要なのだが、政府はそうした修正に取り組みそうにない。そのため来年度も今年と似た混乱が起こる可能性も指摘されている。

最後に筆者が考える政策修正の方向性を示す。

まず備蓄米制度を司る食糧法を改正し、今年のような品薄が起こった際に備蓄米を放出できるようにすべきといえる。それによりコメ価格の高騰を抑制できる。次にそのためにコメの生産調整を緩和し、余裕のあるコメ供給の実現に取り組むべきである。主食のコメの安定供給は、国家の義務であり食料安全保障の根幹である。そこでは市民が量と価格の面を含めて安心してコメを入手できる環境を整備することが求められる。

もちろん長期的なコメ価格の変遷を見ると現在の価格は必ずしも高いとはいえないという視点も重要である。事実コメの30年前の価格は今よりも高く推移していた。茶碗1杯当たりの値段は約40円で、カップ麺約200円、菓子パン140円、ペットボトル飲料が1本150円となる中で、お米は手頃な食材ということもできる。ただし注意すべきは、30年前に比べると所得や食の格差が広がっているという日本の現実である。その視点からみると、現在のコメ価格は安心して主食を入手できるという水準にはないともいえる。

政策の転換が起こりそうもない中で、大切なのは食べ手が農家とつながり、コメを通じてコメ作りと農業の現状を知ることである。豊かなコメ文化を継続していくためには、コメ農家が農業を続けることのできる環境が必要であるからだ。実際、日本のコメ農家数は年々減少しており、2030年には国内のコメ供給量が不足する可能性すら指摘されている。今必要なのは、日本でコメを食べ続けられるための政策とそれを支える市民の食行動ともいえる。私たちは、コメの品薄と価格高騰をきっかけにコメ食の未来について考え始める必要があるといえる。