どうなる? これからの世界の食料と農業第14回 韓国における「親環境無償給食」のいま(3) 半月小学校での給食を事例に

2024年10月17日グローバルネット2024年10月号

京都大学大学院 農学研究科 研究員(非常勤)

山本 奈美(やまもと なみ)

今回は、親環境無償給食の実際の運営について報告します。本記事は、筆者が半月(バンウォル)小学校訪問時(本年5月14日)の、校長のチョ・インソク先生と栄養教師チー・スッキー氏への聞き取り、給食室や調理室の見学、配食と児童の食事風景の観察で得た情報に基づいています。

半月小学校は、ファソン市東部に位置する公立小学校です。現在(2024年5月)、小学生と幼稚園児を合わせて1,528名が在籍し、教職員は118名です。2015年設立と新しい学校ですが、市内でも大規模校です。その背景には、近隣にサムスン電子の最先端半導体工場・研究開発施設の「Nano City」があり、その周辺に近年建てられた高層マンションや住宅に、サムスンの社員を中心として子育て世代が多く移り住んできたことがあります。

半月小学校では毎日、児童と教職員合わせて1,600食以上の給食を提供しています。業務を担うのは、栄養教師1名、調理師1名、調理補助員12名です。韓国では学校給食は自校式が原則で、各学校には栄養教師と調理師が配属されます。双方とも、教育庁に専門職として雇用される公務員です。一方、調理補助員は契約職員で、教育庁が契約し、学校に配属します。加えて同校では、シルバーヘルパーと呼ばれる地域のボランティアも調理を手伝います。その人数は日によって変動し、訪問日は3人のボランティアが参加していました。

給食の業務は毎朝7時半、食材のチェックで始まります。前回述べたように、食材の下処理の程度は各学校の栄養教師が発注時に指定します。半月小学校では、ジャガイモやネギ、ニンジン、玉ねぎなど、下処理に時間がかかる食材は皮むき済みのものを納入してもらっているため、大規模校でありながらも下処理は30分程度で完了し、調理は1~1.5時間で終わります。

●野菜を豊富に使った多品目の手作り給食

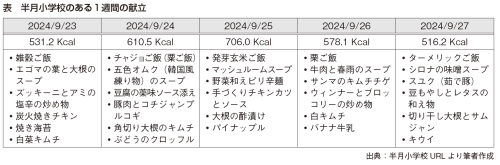

同校の給食メニューは豊富で多彩、しかも野菜たっぷりです(表)。チー氏は、一からの手作りを心がけていると語ります。魚も生の状態で仕入れ、調理員が調理します。「食中毒のリスクが高まる」ことや「味が落ちる」ことが問題だと考え、また、小学生には手作り食を提供したいという思いがあるためで、加工品や冷凍食品はほとんど使いません。ただし、特別なメニューの場合に限り、調理工程の多い「チーズとんかつ」(加工品)や「ミートボール」(冷凍食品)などを使用します。

本調査に同行した大学教員(給食と栄養が専門)によれば、日本の給食現場では調理員が下処理も行うため調理時間を圧迫し、メインのおかずに魚の揚げ物等加工品の使用が多くなり、品数も制限されます。この現状を見れば、半月小学校での野菜を豊富に使った多品目の手作り給食の実現には、フードセンターが担う農産物の下処理が果たす役割が大きいようです。

給食の食材は、チー氏が献立を決め、それに合わせてフードセンターに発注します。フードセンターは市の優先順位に従い、市内産の親環境農産物や無農薬農産物を最優先に調達し、学校に納品します。同校の給食で使用される農産物の90%は、ファソン市の農家が栽培した親環境または無農薬農産物で、残りの10%は、京畿道産の親環境認証農産物です。また畜産品も、京畿道の親環境を示す「Gマーク」認証を受けた食材が使われています。

昨年の半月小学校の給食運営費は約14億ウォン(約1,400万円)でした。この財源は、京畿道教育庁と京畿道庁が約59.32%、市庁が約40.68%を負担しており、無償給食の費用はすべて地方自治体と教育庁によって賄われています。

筆者が訪問した日のメニューは、雑穀入りご飯、牛肉と野菜とトック(餅)の煮物、サラダ、白菜キムチ、具だくさんの味噌チゲでした(写真)。ご飯には1割程度の雑穀が加えられています。栄養教師は栄養面での利点から、できるだけ雑穀ご飯を取り入れたいと考えていますが、入れ過ぎると子どもたちが食べなくなるため、頻度と分量を工夫しているそうです。日本の学校給食では現在、生野菜は提供されていませんが、韓国では生野菜は塩素消毒の上、提供されています。

写真 筆者が訪問した日の給食

キムチは欠かせない一品で、この日は白菜キムチが提供されました。興味深いのは、学校給食の納入食材のカテゴリーにおいて、「キムチ」が米・雑穀、農産品、水産品、加工品、畜産品とは独立して扱われている点です。韓国の子どもたちは「一番嫌いなものは野菜、次に嫌いなのは野菜入りの一品」という冗談があるほど野菜が苦手ですが、「野菜ではない」との認識でキムチを好む子も多いそうです。野菜が苦手でも、発酵食品であるキムチを給食で毎日食べているのであれば、健康面でも良い影響が期待できそうです。

11時ごろに調理が完成し、調理室の隣の給食室に料理が並べられると、入室してきた低学年の児童がトレイに載せたステンレス食器を手に並びます。調理員は、児童が希望する料理を、希望する量だけよそいます。牛肉の煮物は人気で、たっぷり盛られる子が多かった一方、サラダやチゲは少なめの子が目立ちました。キムチはどの子も必ずもらっており、中にはご飯・牛肉の煮物・キムチだけという子もいました。

チー氏は、栄養教師歴10年のベテランで、「食べることが好き」という理由からこの食を選んだと語りました。現在、半月小学校に配属されて5年目で、それ以前は京畿道北部の別の地域の学校に勤務していました。地域の栄養教師が集まる会合が毎月、また、関心の近い教員で集まる勉強会も毎月開催され、意見交換や学びを共同で進めているそうです。なお、チー氏は低炭素給食に関心を持ち、他の栄養教師と共に、炭素を削減させる給食について勉強を続けています。

●お腹いっぱい安心して食べられる親環境無償給食

チー氏は、「親環境無償給食で重要な点は健康面で安全・安心であること、その最大の利点は、家庭の経済的格差に関係なく、誰でも友だちと同じ食事を、安心してお腹いっぱい食べられること」だと語りました。

これまで、子どもたちに健康的な食を提供し、地域や地球環境の健全性を促進し、地域経済の活性化を図り、その費用を税金で賄う―韓国で実践されている親環境無償給食は、まさに「公共の」給食のあり方を提示しています。その実施を可能にしているのは、これまで報告してきた、制度に組み込まれた「仕組み」です。加えて、この仕組みを形成しているのは、この難題に取り組む意義を共有して日々の業務を担うさまざまな分野のアクターたちと、それを支える政治、そしてその政治を実現させた市民たちです。その成功も課題も含めて、隣国で積み重ねられてきた経験から日本社会が学ぶべき多くのヒントがありそうです。

謝辞:今回まで3回にわたる報告は、本年5月の「韓国華城市における親環境無償給食を学ぶ調査」と題する4日間の現地調査で得た情報に基づいています。同調査は筆者を含む12名が参加し、団長の谷口吉光氏(秋田県立大学名誉教授)と白石孝氏(PARC理事)による企画・運営、姜乃榮氏(慶熙大学フマニタスカレッジ講師)による現地運営・通訳で実現しました。各聞き取りの録音データの韓日翻訳(谷口氏が手配)も参考にしました。また、本研究はJSPS科研費JP24K17968の助成を受けています。みなさまに深謝の意を表します。