特集/サステナブルファッションを考える~「適量生産・適量購入・循環利用」への移行を目指して~EUの繊維政策とEPR(拡大生産者責任)

2024年10月17日グローバルネット2024年10月号

信州大学 特任教授

長 保幸(ちょう やすゆき)

最新流行を取り入れ、低価格に抑えた衣料品を大量生産し、短いサイクルで売り、廃棄する、というファストファッションの業態を、いかに持続可能なスタイルに変えていくか。本特集では、日本の現状やEUにおける繊維政策や法規制、さらに日本国内の課題と取り組みを紹介いただきながら、真のサステナブルファッションについて考えます。

EUの繊維戦略と法整備

EUは、2011年に国連人権理事会で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」の考え方に基づき、人権尊重や環境課題を中核とするサステナビリティ対応や責任あるサプライチェーンの構築、サステナビリティ情報の開示義務等々、急速に法制化を進めている。世界を主導するEUの強い意志が表明されており、民間のガイドラインによる自主的行動ではなく、法制化が選ばれている。

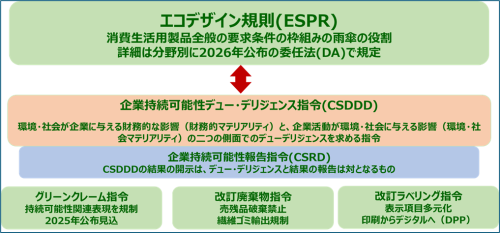

近年のEU委員会の基本政策がグリーンディールであり、消費生活用製品の持続可能なエコデザイン規則(ESPR)や企業持続可能性デュー・デリジェンス指令(CSDDD)など、多数の新規制定法や既存法改訂が含まれている。繊維産業関連では、ESPRに加えてグリーンクレーム指令、改訂廃棄物指令、改訂ラベリング指令の四つが主に影響を受ける法規制とされている(図1)。しかし、ESPRで規定されている条件についての項目は、CSDDDで義務化される持続可能性の対象項目と連動されている。CSDDDは当面、大企業のみがその対象となっているが、自社だけではなくバリューチェーン全体がその対象となることから、チェーンに連なる中小企業にも大きな影響があり、その義務化内容への注視が欠かせない。

図1 EU の繊維産業関連の法規制

さらにCSDDDでは取り組みの事実およびその評価結果の開示が義務化されるが、開示内容については、第三者による保証が義務付けられており、今後策定されるESPRの詳細条件を規定する分野別委任法でも、同様となる可能性がある。なお、CSDDDでもESPRでも、想定されている全情報項目が義務化されるのではなく、CSDDDでは企業の考えるマテリアリティ(重要事項)が、ESPRでは必須と任意という区分が設けられ、段階的に必須項目が増やされるなど、導入にあたっての調整が行われるとされている。

拡大生産者責任(EPR)

企業は、事業活動のインフラ、リソースを社会に依存し、応分の納税により社会的責務を果たすのが現代の社会経済の下でのルールとなっている。線形経済という資源使い捨て型の運営では、早晩、行き詰まることが長年指摘されてきていたが、別原理での経済体制への転換は簡単ではなく、移行は未了のままに推移してきた。その中で、EUは2015年に循環経済への移行を宣言し、特に資源再利用へとかじを切っている。世界では、事業活動が肥大化することでそのゆがみが表面化し、旧来のルールでは解決不能な現象が増加してきている。1960年代以降、顕在化した環境汚染(日本では「公害」の文字が充てられたが、責任の所在が不鮮明化したとの批判もある)、20世紀末、発展途上国で顕在化した首都郊外のごみの山とスラム街の拡大等々がその例といえる。ごみの山問題は、途上国での所得捕捉と徴税の機能不全および首都に流入しても人々が低所得に甘んじるしかない社会経済情勢が背景となっており、容易に打開策は見つけられぬまま推移していた。

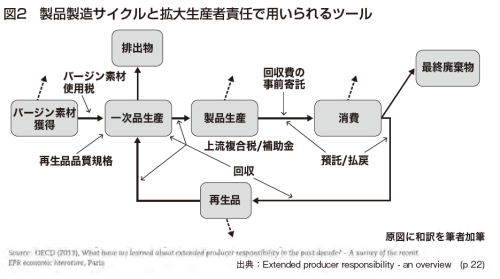

一方、北欧では、20世紀末には、増大するゴミ問題を巡り、ごみとなる製品の生産者に、販売後、廃棄後までの管理責任を課すことが提言されるなど、製品のライフサイクル全般にわたる、さまざまな問題への対応が議論されるようになった。国連がすべての国を網羅する国際団体であるのに対し、先進国クラブの異名のあるOECDでは、拡大生産者責任と呼ばれる方策が、廃棄製品回収の支援策として議論され、2001年に政策提言として取りまとめられ、更にEUが循環経済への転換を宣言後、2016年にその改訂版が公表されていた。これは、環境汚染での復旧費用の汚染者負担原則にも通じる、製品販売を行う事業者の責任範囲をそのライフサイクル全般へと拡大しようとするものとなっている(図2)。

繊維では、資源循環の回収増進策として、フランスで、2008年から製品販売企業に数量に応じた賦課金を課すことが開始された。20世紀半ばには、街角に繊維品回収箱が設置され、故繊維分別事業者がそれを回収、分別する体制が生まれていた。特にウールは、コストをかけた再生毛糸でも、バージンウールより低廉な価格で供給が可能なことから多用されており、回収、分別し、再生する費用を賄うことができていた。

20世紀の半ばから、化学繊維が登場して、その価格が量産により天然繊維に比べて、安価となったため、次第に衣料品をはじめとした生活用品に多用されることとなった。フランスの故繊維事業者は、21世紀に入って回収品での化学繊維の比率が急増し、その資源再生がなされていないことから、分別しても再販できず、事業継続に赤信号がともる状況を迎えていた。こういった、故繊維回収・分別を担う事業者への直接支援策として、最終製品の販売者への賦課金制度が創設されていた。現在、導入もしくはその議論がなされているのは、化学繊維に限らず、天然繊維使用製品も含めているが、EPR賦課の対象は、繊維素材の供給事業者ではなく、最終製品へと加工して販売を行っている衣料品事業者である。

EUは、改訂廃棄物指令で、拡大生産者責任(EPR)の名称で事前回収費用賦課金(ADF)を導入するとしているが、その狙いは、繊維製品の回収を増やし、その廃棄を減らすことにある。繊維の循環経済への移行では、使用後製品の回収増が必須だが、加盟27ヵ国の状況は一律ではない。運営にあたっては、リユース可能品、素材再生用、アップサイクル用、その他に分別し前者三種の有価物の再販で運営費用を賄うが、加盟国ごと(既存回収分別スキームの不在国も複数)のそれぞれに定められる、改訂廃棄物指令準拠の国内法同士の整合性確保と、市場監視での無申告企業取り締まりとが、課題として想定される。改訂廃棄物指令で導入される未販売在庫品の破棄禁止とそれに伴う、未販売品の数量と処理状況の当局への開示義務化があり、総生産・総販売の状況報告を意味することから、監視当局の業務負荷の削減と賦課金の無申告抑止に有効とも考えられる。しかし、中小企業は免責されており、スムーズな導入となるか不透明と考えられる。本来、循環経済への移行では、各工程の担当企業が公平にその責務を負うことで、資源循環への理解と協力が進む可能性もある。

フランスの先行事例では、高級ブランド企業が率先してこの制度を支えているとされ、無申告企業については監視や罰則は行われていないようである。EUが導入するEPR制度では、繊維品回収での増加状況と公平な適用の行方にも注目したいと考えている。