特集/サステナブルファッションを考える~「適量生産・適量購入・循環利用」への移行を目指して~持続可能なファッションに向けた日本の現状と課題

2024年10月17日グローバルネット2024年10月号

環境省(ファッションと環境タスクフォース)

最新流行を取り入れ、低価格に抑えた衣料品を大量生産し、短いサイクルで売り、廃棄する、というファストファッションの業態を、いかに持続可能なスタイルに変えていくか。本特集では、日本の現状やEUにおける繊維政策や法規制、さらに日本国内の課題と取り組みを紹介いただきながら、真のサステナブルファッションについて考えます。

ファッション産業は「大量生産・大量消費・大量廃棄」により、製造に必要となる資源やエネルギー使用の増加、ライフサイクルの短命化などによる環境負荷が大きいとの指摘がある。

例えば、衣類の生産にあたっては、合成繊維を生産するための石油、綿花を栽培するための肥料、生産・染色・仕上げるための化学物質などの資源が使用されており、さらに、綿、羊毛、麻、絹といった原材料調達過程を中心に大量の水資源も使用されている。また、生産過程における温室効果ガスの排出や、繊維の染色・処理過程における有害化学物質の排出などにより、環境への影響も大きい。一方で、このように多くの資源を利用し、環境負荷を与えて衣類は生産されているが、使用後には多くが廃棄され、焼却や埋め立てで処分されている。

日本の衣料品と環境を巡る現状

日本の現状を見ると、国内に供給される衣料品のライフサイクル全体で、9,500万t-CO2の二酸化炭素(CO2)が排出されており、世界のファッション産業からのCO2排出量の4.5%に相当する。また、83.8億m3(2022年)の水が消費されており、世界のファッション産業の水消費量の9.0%に相当する。

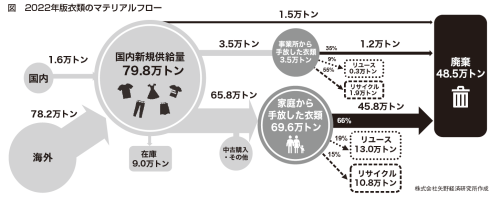

衣類の国内新規供給量は79.8万tであるが、その約9割に相当する73.1万tが事業所と家庭から使用後に手放されている。その大半(69.6万t)は家庭から手放されており、そのうち66%(45.8万t)が廃棄され、焼却や埋め立てで処分されている(図)。リユースは19%(13.0万t)、リサイクルは15%(10.8万t)にとどまっている。

循環経済への移行を国家戦略に(第五次循環型社会形成推進基本計画)

このように、ファッション産業は、天然資源の使用を元に大量生産・大量消費・大量廃棄する線形経済(リニアエコノミー)のビジネスモデルとなっているが、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効活用する循環経済(サーキュラーエコノミー)へと移行させていく必要がある。

循環経済への移行は、資源の投入量・消費量を抑えつつ、製品等をリユース・リペア・メンテナンスなどにより長く利用し、循環資源をリサイクルする3Rの取り組みを進め、再生可能な資源の利用を促進し、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて資源・製品の価値を回復、維持または付加することによる価値の最大化を目指すものであり、資源消費を最小化し廃棄物の発生抑制や環境負荷の低減等を実現する有効な手段として、循環型社会を形成する上での強力なドライビングフォースである。さらに、資源循環の観点から気候変動・生物多様性損失・汚染という主要な環境問題を含む社会的課題を解決し、経済成長を実現し、将来にわたって質の高い生活をもたらす「新たな成長」を実現し、「ウェルビーイング」を実現するための重要なツールである。

政府一体となって循環経済への移行を推し進めるべく、2024年8月に閣議決定した循環型社会の形成に関する施策の方向性を示す「第五次循環型社会形成推進基本計画」では、循環経済への移行を国家戦略として位置付けた。

資源循環型のファッション産業の実現に向けて

本計画においては資源循環の方向性を素材ごとに整理しているが、そのうちの一つである「繊維製品(ファッション)」については、家庭から廃棄される衣類の量について2030年度までに2020年度比で25%削減を目指すこととされた。

衣類の廃棄を減らすためには、回収と再利用を通じてリユース・リサイクル量を増やすことが重要である。衣類の回収ルートは自治体による行政回収、自治会等による集団回収、アパレル企業等による店頭回収の3つがあり、回収された衣類の多くは古着・古布の回収・再利用の事業者である故繊維業者に集められる。集まった衣類は選別され、「中古衣料」、工場等で機械類の油や汚れを拭き取るために用いる布の「ウエス」、綿状に戻して繊維として再利用する「再生原料(反毛材料)」の大きく3つの方法で再生利用されている。

一方で、中古衣類については、低価格衣類の普及による価格の下落や需要が減っており、ウエスと再生原料についても、国内の工場が減少傾向にあることから、工場の現場や材料として利用される機会は減っていくと考えられる。このように、収益の増加が見込めないことから、事業拡大は難しく、故繊維業者が減少し、再利用の拡大が見込めない状況である。

そこで、繊維から繊維のリサイクルによる再利用が新たな出口として着目されているが、現在の衣類はさまざまな素材を組み合わせた混紡品が多く、リサイクルに手間とコストがかかるため、リサイクル技術は発展途上にあるとともに、リサイクル繊維およびそれを原材料とする衣料品は高価になる。

このような資源循環型のファッション産業への移行に向けた現状・課題を踏まえ、「回収」「分別・繊維再生」「設計・製造」「販売」の4つの段階に着目し、政策を進めていく。「回収」については、衣類回収量の増加に向けて、生活者がより衣類を回収に出しやすくするための回収拠点の整備や制度の整備を進める。繊維から繊維へのリサイクルを促進するため、「分別・繊維再生」の過程での素材の選別技術とリサイクル技術の高度化等の技術開発を進めるとともに、「設計・製造」の過程でリサイクルを前提とした繊維製品における設計(環境配慮設計)を推進する。「販売」については、アパレル産業における情報開示の推進やグリーンウォッシュ対策として表示ルールの整備を進める。

持続可能なファッション産業の実現には、衣類を購入し、使用する生活者がサステナブルを求める声を上げなければ企業が製品づくりに反映することは難しいことから、企業だけではなく生活者の行動変容も重要である。生活者が取り組める、①今持っている服を長く大切に着る、②リユースで楽しむ、③先のことを考えて買う、④作られ方を見る、⑤服を資源として再生利用するという5つの取り組みを紹介しており、サステナブルファッションに向けた意識醸成を図っていくことが重要である。

日本の伝統・文化を生かし持続可能なファッション産業へ

国内のファッション産業が「大量生産・大量消費・大量廃棄」型のままでは、環境への負荷を与え続けるとともに、衣類の原料の多くを海外の資源に依存していることから、将来の衣類の安定供給が脅かされるリスクも否定できない。日本の伝統・文化と高い技術力を生かして産業競争力を維持・強化するためにも、「適量生産・適量購入・循環利用」による持続可能なファッション産業へと転換していく必要がある。