特集/気候危機とエネルギー安全保障 ~日本はどう対応すべきか~地産地消再エネを軸とする総合安全保障2.0 へ

2023年02月15日グローバルネット2023年2月号

全国ご当地エネルギー協会 事務総長、環境エネルギー政策研究所所長

飯田 哲也(いいだ てつなり)

そのような中、気候危機の回避に必要な「脱炭素」に向けた取り組みを検討する政府の「GX実行会議」では、「エネルギーの安定供給」の確保を脱炭素に向けた変革の前提とし、火力発電所や原発の休廃止が電力不足の原因であるとの認識の下、液化天然ガス(LNG)確保の取り組み強化、ゼロエミッション火力の推進、原発再稼働・建て替え・新増設などの方針を打ち出しています。

今回の特集では、日本の電気代高騰や電力不足の原因は何だったのか、現在の日本政府の方針がそれらの課題解決ひいては脱炭素社会の実現に資するのかを、欧州の事例も踏まえながら考えます。

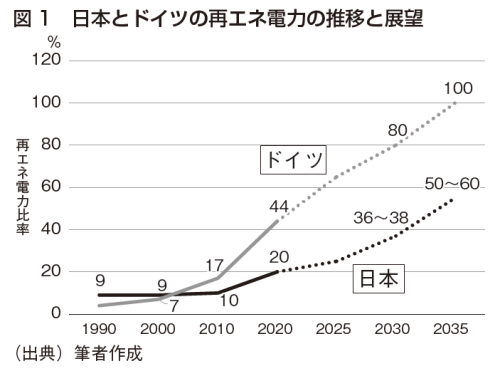

今、私たちは、70年代以来の「エネルギー危機」に直面している。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックによる経済低迷からの復興で天然ガス価格の高騰を招き、そこにロシアがウクライナに軍事侵攻し、ロシアに対する米国や欧州などによる経済制裁やガス輸入回避などが、さらなるエネルギー危機を招来した。岸田文雄総理は、国民の危機と不安に乗じて原発推進姿勢を明確にしたが、必ずしも有効とはいえない。文明史的な再生可能エネルギーへの転換が進む中、旧来のエネルギー地政学も根底から見直しを要請されている※1(図1)。地産地消型の再エネを軸に、人間の安全保障・気候安全保障をも含む新しい「総合安全保障2.0」を目指すべきである。

日本のエネルギーの現状と課題

気候危機は、産業革命前から地球の平均気温で+1.5℃以内にとどめるよう、全世界が協働して取り組むことが要請されている。日本も30年までに温室効果ガス46%削減(13年度比)、50年までに正味ゼロの目標を掲げている。しかし、低い削減目標、石炭火力維持や原発への過大な依存、由来不明の水素やアンモニア、二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS)など実用段階にない不確かな技術が批判されている。裏返せば、再生可能エネルギーへのエネルギー転換姿勢が弱く、実績としても「失敗」していることが原因でもある。

昨年来の日本のエネルギー価格高騰と電力危機は本来異なる問題だが、国はあえて「混線」して伝えることで、国民の危機をあおっている。エネルギー価格高騰は、化石燃料高騰と円安という2つの大きな理由から成る。天然ガスを筆頭にコロナ禍からの経済回復で21年秋から欧州での価格が高騰していたところに、ロシアによるウクライナ侵攻でさらなる高騰を招いた。並行して、実効為替レートで70年代の固定相場時代に匹敵する円安へと進み、化石燃料輸入費も、20年度の11兆円から22年度は30兆円を超す勢いである。国際的には原油やガス価格が沈静化する中、日本だけは、ガソリン、ガス価格、そして電気代と、いずれも今後とも値上げが続く見通しである。

日本の電力危機は、この10年間に進めてきた電力システム改革の失敗が大きい。第一に、本来は完全に独立すべき送電部門(TSO)を大手電力会社の子会社にするという中途半端な発送電分離と電力市場設計の失敗で、市場メカニズムが機能しない「電力市場」になってしまった。それが20年末からの卸電力価格高騰問題を招いている。第二に、地域独占時代の「計画経済的な管理」のまま、需給調整や予備力の管理が行われており、供給信頼度(アデカシーとセキュリティ)などを適正に評価する近代的な手法が必ずしも導入できていない。第三に、電力不足に最も有効な需要応答(DR)や蓄電池などの新しい技術導入が遅れていることだ。

日本のGX戦略とドイツとの落差

岸田文雄首相は、自ら設置したGX会議の第2回会合(22年8月24日)で、原子力について踏み込んだ発言をした。原発再稼働はもとより、第6次エネルギー基本計画にもなかった寿命延長、原発新増設、新型炉や革新炉の開発まで踏み込んだ。

他方、ロシアのウクライナ侵攻で、天然ガスなどのエネルギー危機が直撃しているドイツでは、日本とは対照的に脱原発の路線を堅持しつつ、22年4月6日に閣議決定された、35年までに再エネ電力100%を目指す新しいエネルギー政策「イースターパッケージ」で再エネ転換を加速させた。世界史に残る最悪級の原発事故を自ら引き起こしながら何の反省もなく原発推進姿勢に転換する日本。その事故を見て、倫理的に原発全廃へとかじを切り、着々と原発廃止を進めながら、再エネへのエネルギー大転換で世界をリードしているドイツとの彼我の差は、途方もなく大きい。

文明史的なエネルギー大転換が加速する世界

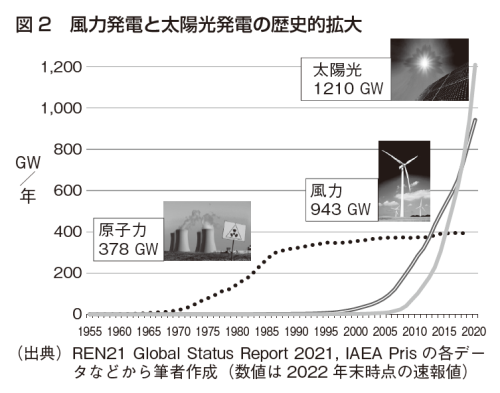

世界全体では、風力発電と太陽光発電、蓄電池による再エネへの大転換と、電気自動車(EV)化や自動運転化によるモビリティ大転換という、文明史的な大転換が進行している。

太陽光発電は過去10年でコストが10分の1に下がり、世界全体の発電電力量に占める割合も0.1%から5%へと拡大した。同じく風力発電はコストが3分の1に下がり、世界全体の発電電力量に占める割合も1%強から7%へと拡大した(図2)。電気自動車(EV)も22年は前年比60%増で世界の新車販売の13%を超え、蓄電池もコストが急落し市場も急拡大している。

これを受けて、電力のみならず交通分野・温熱分野・産業分野・農業分野などに展開し、全てのエネルギーを再エネに転換してゆくというシステム概念(セクター・カップリング)が誕生している。再エネ経済を専門とするフィンランドのBreyerらによれば、各国や地域はもちろん、世界全体でも50年までに風力と太陽光、蓄電池、グリーン水素を中心に再エネ100%にすることが低コストで1.5℃目標に間に合うという研究が、近年の科学者・研究者の主流となっているという※2。

地産地消再エネを軸に「総合安全保障2.0」を目指せ

今や世界中のほとんどの国・地域で最も安いエネルギー源となった再エネ(太陽光と風力)は、膨大かつ無尽蔵の純国産資源であり、CO2も放射性廃棄物も出さないため、古典的なエネルギー安全保障の観点でも有効である。その加速度的なエネルギー転換は、気候の安全保障への貢献も期待できる。土地や景観などに大きく作用する再エネに対して、参加型の地産地消再エネを進めることは、雇用や地域経済の創出からも、人間の安全保障としても有効である。すなわち参加型の地産地消再エネは、エネルギー・気候・人間の各安全保障を統合した新たな「総合安全保障2.0」の要石となり得る。

ところが日本のGX戦略は、文明史的なエネルギー大転換に背を向けている。日本のエネルギー政策の中枢を「旧い考え」(ドグマ)が覆っており、その「組織的慣性力」のためにエネルギー政策の方向性やコンセプトが大きくずれているからだ。再エネ100%実現を目指すには、太陽光発電と風力発電という自然変動型の再エネを最優先かつ中心に据えて、最新の系統技術やデジタル化などに支えられた電力市場の整備が必要だが、これも日本は立ち遅れている。

これに対しては、「天下の大事は必ず細よりおこる」(老子)の通り、全国のそれぞれの地域から参加型の地産地消再エネを進めていき、その経験を相互に学び合いながら創発的に進めていくことが、可能性を切り開くのではないか。

※ 1 IRENA, “A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation”, 2019

※ 2 Breyer,C.他 “On the History and Future of 100% Renewable Energy Systems Research”( 2022)