どうなる? これからの世界の食料と農業第2回 世界の食料不安の深刻化と食料安全保障

2022年10月17日グローバルネット2022年10月号

農家ジャーナリスト、NPO法人AMネット代表理事

松平 尚也(まつだいら なおや)

世界で食料不安が深刻化している。2022年9月、国連食糧農業機関(FAO)等は、10月から2023年1月までの世界の食料の見通しとして、飢餓ホットスポットと呼ばれる19の国や地域において、急性の飢餓と栄養失調の状態が深刻な急性食料不安がさらに悪化する可能性があるとする報告書「食料危機に関する世界報告2022年(中期更新版)」を出した。

同報告書によると、45ヵ国で最大2億500万人が急性食料不安に直面し、緊急支援を必要としている。

●食料・農業分野における巨大企業の寡占問題

同じく9月、カナダの国際NGO、ETCグループは、こうした食料危機の背景にある構造的問題を鋭く指摘する報告書を出した。この報告書「フード・バロン2022~危機便乗型利潤追求、デジタル化、権力の移動」は、世界のフード・バロン(食の男爵:食料・農業の流通やチェーンを牛耳る巨大企業)の食料・農業分野における市場寡占度を分析したものだ。同報告書では、種子、農薬、家畜遺伝子、化成肥料、農業機械、動物用医薬品、食品加工業者、食料品小売、配達飲食サービス等の11の主要な食料・農業部門をそれぞれ支配する主要企業を調査している(2020年売上高を基準とした調査)。

その調査結果によると、多くの食料・農業分野市場は、わずか4~6社の企業によって支配され「上位集中的」であり、これらの企業が市場、農業研究、政策に多大な影響力を行使し、人びとの食料への権利を損なっていることが明らかになったとしている。

同報告書では、2020年が世界の食料安全保障と人びとの健康にとって最悪の年となった一方で、フード・バロンにとっては大もうけの年となり、世界的な新型コロナウイルス感染症の大流行、気候変動、サプライチェーンの混乱、価格高騰、飢餓の増加、食料・エネルギー不足、戦争等が重なる中、フード・バロンは利潤を最大化するために危機を利用したと分析している。

報告書はまた、フード・バロンの寡占が、小規模農民、漁民、牧畜民が、自分たちのコミュニティや人びとのために食料を生産する権利を損なわせたと批判する。フード・バロンが労働者を搾取し、土壌と水を汚染し、生物多様性を減少させ、気候正義を妨げ、人種的・経済的不公正の上に成り立つ食料システムを拡大させたというのだ。

報告書の中でETCは、フード・バロンらが食料システムに対する支配力を拡大させる際の、3つの重要な傾向に注目している。その第1は、食料と農業のデジタル化である。第2は、アジア(特に中国)のフード・バロンの台頭である。3番目は、食料・農業分野への資産運用会社の関与の増大や統合であり、それにより寡占が強まり競争を低下させると指摘する。

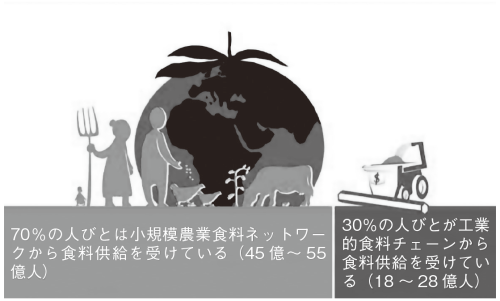

同書ではまた、フード・バロンの力の増大とは対照的に、世界の大半の人びとを養っているのは誰なのかを思い起こすことが重要であるとし、それは小規模農業(小農)であると結論付けている。この結論は、ETCグループが出した別の報告書「誰が私たちの食料を養うのか?」の調査結果を踏まえたものでもある。そこでは工業的大規模農業が農業資源の75%を利用しても世界の食料生産の30%しか供給していない一方、小規模農民の食料ネットワークが25%の農業資源で同じく70%を供給している(図)と発表し耳目を集め、小規模農民の食料供給者としての役割が国際的に再評価されるきっかけを作った。

しかし近年は国連へのアグリビジネスの影響が強まる中で、こうした小規模農業の再評価に対して巨大食品・農業企業からの反発が起こっている。なぜなら小規模農業再評価の動きは、フード・バロンのような巨大企業が目指す食料・農業市場の支配や利潤最大化の動きを阻害するからだ。

ウクライナ危機以降も、巨大企業の世界の食料システムへの影響力は拡大している。実際、世界の穀物取引の約8割を牛耳る穀物メジャー4社は、危機以降の食料価格高騰の中でおしなべて増益しており、「世界経済の醜い失敗」として批判されている。

一方でウクライナ危機を契機とした世界の穀物貿易の減少と農業に不可欠な肥料の価格高騰は、世界の食料システムを混乱に陥れている。特に食料輸入国は、輸入が突然不安定化しており、食料安全保障政策の転換に躍起になっている。その一つが日本だ。日本は1950年代から国際貿易体制に加盟し、工業製品輸出の見返りに農産物輸入を拡大させてきた。日本の農業政策は、輸入食料を前提として設計されてきたが、その前提がわずか数ヵ月で崩れてしまったのだ。政府は、この秋から食料安全保障政策を議論し、小麦や米粉等の生産振興をしていく予定だが、短期間での増産は困難であり、政府の政策転換も根本を改善するものでないため食料不足を心配する声がささやかれ始めている。

●国際的な食料安全保障政策の考え方

ここではウクライナ危機以降に国際社会でも非常に重要になってきているキーワードである食料安全保障の考え方を紹介しよう。1970年代初頭にこの用語が初めて国際政策に導入されて以来、その考え方は変化してきた。現在の国連の食料安全保障の定義は、「すべての人が、活動的で健康的な生活のための食事ニーズと食品の好みを満たす十分で安全で栄養価の高い食料に、物理的、社会的かつ経済的に常時アクセスできる場合に存在する状況」となっている。国連はさらにこの定義に基づき、以下の4つの食料安全保障の要素を重要視している。

- 食料の入手可能性(Availability):適切な品質の食料が十分な量供給されている。

- 食料への経済的および物理的アクセス(Access):栄養ある食料を入手するための合法的、政治的、経済的、社会的な権利を持つ。

- 食料の利用(Utilization):安全で栄養価の高い食料を摂取できる。

- 長期にわたる安定性(Stability):いつ何時でも適切な食料を入手できる安定性がある。

国連は、各国が国民にこうした定義や要素に基づき食料を確保する義務を負うことを推奨している。

しかし、世界的な食料の格差、そして貧困の拡大、気候・生態系の危機の悪化は、食料安全保障をこの4要素のアプローチだけで考えることを困難にさせている。さらに繰り返される食料危機の中で、追加する要素として注目されるのが「主体性(agency)」と「持続可能性(sustainability)」だ。主体性とは、自らが食料システムに関わる能力であり、自らの文化的価値を維持する手法でもある。持続可能性とは、持続可能な社会に向けた食料の生産と消費の観点から政策を検討することを意味する。国連・世界食料保障委員会専門家ハイレベル・パネルは、この2つの要素を体系的に組み入れることが重要で、それにより将来にわたって食料不足に苦しむ人びとが食料を確保できるようになると主張している。

ウクライナ危機を契機に国際的な穀物や小麦価格が高騰し、日本でも食品価格全体の高騰を招いている。しかしその対応策は、国際的な食料安全保障の見地からはいまだ不十分なものと言わざるを得ない。

私たちは食卓とそれぞれの現場から食料安全保障を考えていく必要がある。食料や農業に関わる運動は気候変動分野で展開される市民運動に倣い、フード・バロンのような巨大食品・農業企業の課題を社会に共有していく必要がある。食料安全保障は、今後の世界の食料システムだけでなく日本の食料を考える上でも重要な概念である。そのため、その歴史や日本での展開を次号以降で改めて触れていきたいと考えている。

(引用文献)

ETC group(2022)“Food Barons 2022: Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power” September 07, 2022

ETC group(2017)“Who Will Feed Us?: The Peasant Food Webvs. the Industrial Food Chain” October 15, 2017