特集/今、求められる流域治水とは①~温暖化時代の河川管理と災害対策を考える~これ以上のダム建設は必要か

2020年11月16日グローバルネット2020年11月号

水源開発問題全国連絡会 共同代表

嶋津 暉之(しまづ てるゆき)

地球温暖化によって、今後豪雨がさらに強大化し頻繁に襲ってくることを考えると、それによる被害を食い止めるための減災に努めなければなりません。そのためには、治水に関する従来の施策を抜本的に改め、「水害はダムで防ぐ」という試みと、今、求められる流域治水について考え直す必要があるのではないでしょうか。

本特集では、温暖化時代の河川管理と災害対策について考えます。

水需要の確実な減少で水余りが一層進む時代へ

日本では数多くのダムが建設されてきた。日本ダム協会「ダム便覧」によれば、ダムの総基数は約2,500基にもなっている。ダム建設のピークは1955~75年で、その後は建設基数が減ったものの、今なお全国で約70基のダムが建設されつつある。

ダム建設の目的は①水道・工業用水の開発 ②農業用水の開発 ③発電 ④洪水調節等であるが、近年のダムは①を主たる目的としたものが多い。とりわけ、1960年頃からの高度成長時代において水道・工業用水が急増したので、水源開発を主目的として数多くのダム事業が計画されていった。

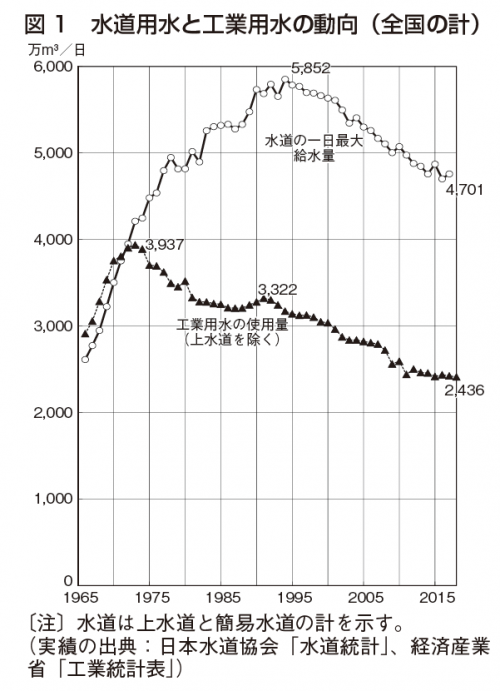

しかし、高度成長が終焉すると、水需要の増加が次第に緩やかになり、やがて、一転して減少傾向を示すようになった。図1は全国の水道用水と工業用水の動向を見たものである。

水道用水は1990年代中頃まで増加傾向が続いてきたが、その後は一転してほぼ減少の一途をたどるようになった。工業用水は高度成長時代が終焉した1975年頃から減少傾向が続いてきている。

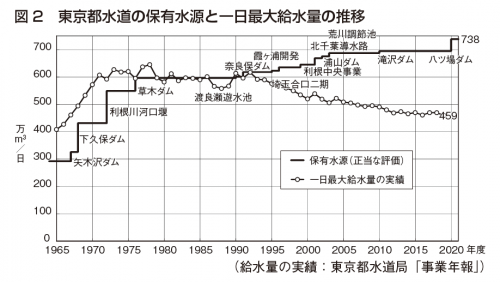

日本で一極集中が進む東京都も例外ではない。図2は東京都水道の水需要と保有水源の動向を見たものである。東京都水道の一日最大給水量は1992年度以降、減少傾向に変わった。2019年度までの27年間に給水量は617万m3/日から459万m3/日へと大きく減少した。東京都はこの27年間に給水人口が1.18倍に増加したが、一方で、一人当たり一日最大給水量が37%も減ったことにより、一日最大給水量が大きく減少した。

この減少には三つの要因がある。一つは節水型水使用機器の普及等によって節水が進行してきたこと、一つは空調機の普及等により、夏期のピーク給水量の出方が小さくなったこと、もう一つは漏水防止対策の取り組みである。

このような要因によって減ってきたのであるから、一人一日最大給水量が今後、増加傾向に転じることはない。むしろ、より節水型の水使用機器が開発され、さらに減っていくことが考えられる。

一方で、ダム建設等の水源開発事業が次々と進められてきたことにより、東京都のように十分すぎる水源を保有するようになったところが多い。図2のとおり、東京都は利根川・荒川の水源開発事業に貪欲に参加してきたことにより、十分すぎる水源を保有するようになった。八ツ場ダムが2020年3月末で完成したので、東京都水道の保有水源は正しく評価すれば、738万m3/日にもなっている。2019年度の一日最大給水量459万m3/日と比較すると、東京都は279万m3/日という超大量の余剰水源を抱えるようになった。

人口がいまだに増加している東京都でさえ、水余りが顕著になってきているのであるから、人口が減少傾向になった多くの都市では水余りの進行が明白である。

長崎県は佐世保市水道の水源確保を主目的にして、同県川棚町に石木ダムを建設しようとしているが、同ダムの予定地では13世帯が立ち退きを拒絶し、絶対反対の意思を示して居住している。佐世保市水道も給水量は減少の一途をたどっており、今後も人口の減少によって一層縮小していくことが確実であるのに、長崎県は強制収用という最終手段を行使して石木ダムを建設しようとしている。

今後進めるべき治水対策はダムではない

最近の6年間を見ても、2015年9月の関東・東北豪雨、2018年7月の西日本豪雨、2019年10月の台風19号豪雨、2020年7月の熊本豪雨など、特大級の水害が日本を襲った。未曽有の雨が降ったこともあるが、被害を深刻化させたのは従来の河川行政、治水行政に根本的な欠陥があったからである。

2015年9月の関東・東北豪雨で堤防決壊等により、下流部が大氾濫した鬼怒川を見てみよう。鬼怒川上流では屋上屋を架すようにダムの上にまたダムを造るダム建設が進められ、四つのダムが造られてきた。五十里ダム、川俣ダム、川治ダム、湯西川ダムである。鬼怒川ではこのようにダム建設に巨額の河川予算が投じられてきたため、そのしわ寄せを受けて河道整備がなおざりにされてきた。

2015年9月豪雨では、4ダムでルール通りの洪水調節が行われ、ダム地点では洪水ピークの削減量が2,000m3/秒以上もあったが、下流ではその効果は大きく減衰した。下流の水海道地点(茨城県常総市)では、洪水ピークの削減量はわずか約200m3/秒しかなく、ダムの効果が約10分の1に減衰したため、鬼怒川下流部はすさまじい氾濫となった。

このようにダムの治水効果は下流へ流下するにつれて大きく減衰するものなのである。

一方で、ダムは洪水で満杯になれば、緊急放流を行う。2018年7月の西日本豪雨では愛媛県・肱川の野村ダムと鹿野川ダムが緊急放流を行い、ダム下流域を大氾濫させた。

このような近年の豪雨災害を踏まえれば、治水対策の在り方を根本から変えなければならない。

第一は治水対策としてさほど有効ではなく、時には逆に水害を激化させることがあるダム事業を中止し、その河川予算を築堤等の河道整備に注ぎ込むことである。

第二は水害で最も恐ろしい現象は堤防の決壊であるので、決壊を防ぐ耐越水堤防工法を導入していくことである。洪水が越水しても決壊しない、決壊しづらい堤防に強化する安価な技術はすでに開発されているが、国土交通省はダム推進の妨げになるとして、導入を怠ってきた。

第三は日常的な河川管理の不足で河床が上昇している河川が多くなってきているので、河川管理を十分に行うことである。

第四は流域治水の推進である。近年、氾濫の被害が深刻化してきている要因の一つは、氾濫の危険性が高い地域での宅地造成、住宅建設がコントロールされてこなかったため、より危ないところに人びとが居住するようになってきたことにある。この点で、建築規制、立地規制を治水対策の重要な柱としたのが、滋賀県の「流域治水の推進に関する条例」である。嘉田由紀子氏(現・参議院議員)が知事時代の2014年3月に制定された。流域治水について実効性がある規制と助成を行っているのは、滋賀県だけであるので、滋賀県に倣って、流域治水を全国で具体的に展開することが求められている。

治水対策としては有効ではないことが多く、時には緊急放流でダム下流域を氾濫させることがあるダムの建設は中止し、これからは上記4点を柱にした治水行政の展開が是非とも必要である。