ホットレポート②晴朗の気あふれる語り口に引き込まれる 畠山重篤の「牡蠣の森と生きるーー『森は海の恋人』の30年」を読んで

2020年01月15日グローバルネット2020年1月号

エッセイスト

乳井 昌史(にゅうい まさし)

昨年夏のこと、“八重洲”の名を冠した医療機関に出かけ、帰りに思いがけない姿を見かけた。

東京駅構内を八重洲から丸の内側へ戻る途中、ふと左手を見ると白髪にひげの長身の人が、バッグを肩に東北新幹線ホームへの階段をサッサと上って行く。「畠山さん?」。僕より一つ上なのに軽いフットワーク。用を済ませ、三陸の気仙沼へ戻るのか。久しぶりに話したかったが、頼りない脚をステッキで支える身、アッという間に見失った。6月27日、午後の出来事。“海のミルク”、カキの養殖を生業とする人らしく元気に見えたが、ホントに畠山重篤氏だったのか。

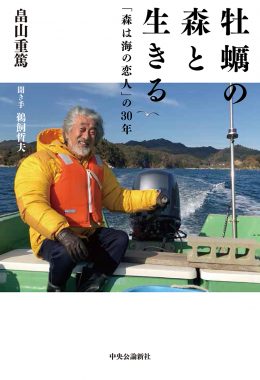

「牡蠣の森と生きる―『「森は海の恋人』の30年」(中央公論新社、1300円+税)の表紙

実は少し前、新著『牡蠣の森と生きる』を贈られ、八重洲ブックセンターの出版イベントへの誘いも受けながら本に手が伸びず、イベントには参加できなかった。そんな後ろめたさに、たまたま“八重洲”へ出たのも手伝って姿が浮かんだのかもしれない。ご本人だったかどうか、確かめたくもあるが、どちらであれ、「今からでも感想を聞かせてよ」と言われそうな気がする。というわけで、ようやく体調が戻ってきたところで気合を入れ直して本を開いたのである。

山は荒れ、川も海も汚れた高度成長期、気仙沼・舞根(もうね)湾のカキも赤潮を吸って「血ガキ」と呼ばれた。死活問題に直面した畠山さんは、本書の副題にある「森は海の恋人」をスローガンに漁師仲間と源流の山に登って木を植え、三陸リアスの豊かな海を取り戻した運動と成果で知られる。東日本大震災の津波では母を失い、養殖業に関わる何もかも流されたが、水産高校2年で受けたチリ地震による津波の痛手を父親と乗り越えた経験があり、自分も周りも鼓舞する如く「大丈夫だ。大丈夫だ」と言い聞かせて立ち直った。

起伏に富んだ歩みは、ワクワクするような見聞と洞察を平明につづった氏の著作群に詳しいが、運動を始めて30年に当たる2018年から翌年にかけ、読売新聞紙上に連載された「時代の証言者・森は海の恋人」を基に成った一冊は、これまでの著書とは少し趣が異なるようだ。達意の文章家でもある畠山さん初の語り下ろしによる、いわば半生の記――。

早暁、「しげぼう、起きろ」の声で飛び起き、母が結んでくれたおにぎりを手に父と海へ向かう。コンクリート護岸のない浜で大人が塩炊きをする間、からみつく大マダコと取っ組んでとったりして育った。「浜辺がわたしの幼稚園でした」と最初の記憶へさかのぼり、長じては海や山や川と人のあり様に視線を注いだ思いを鵜飼哲夫・編集委員という格好の聞き手を得て丁々発止、闊達に語っている。プロローグの「わたしは晴れ男なんですよ。海に船を出すと、ほら、空が青くなってきた。ウミネコもやってきましたよ。舞根湾は天国のような海です」という語り口からしてオープンマインドな海に生きる男らしい。晴朗の気に満ち、読む側は直に話を聞いている気分に引き込まれてしまう。

1989年9月、宮城県・気仙沼の海の民が湾に注ぐ大川源流の岩手県・室根山に大漁旗を掲げて以来、30年で植えたブナやナラの広葉樹は5万本に上る。海の側から提唱された植樹の意義に共鳴した室根村に暮らす山の民の協力が大きいが、弾みをつけたのは、やはり、夢のようなキャッチフレーズの魅力にある。「森は海の恋人」。父祖の地・気仙沼の手長山麓に住む森の歌人、熊谷龍子さんに懇願し、森の中から海へ誘い、その触れ合いから詠まれた〈森は海を海は森を恋いながら悠久よりの愛紡ぎゆく〉の一首から、「貝から真珠がこぼれる」ように誕生した名フレーズに感激した畠山さんは、「あとは行動あるのみ」と思った。三陸漁師の面目にかけ、そう受け止めたのだ。

「漁師は決めると行動が早いのです」とも言っているが、確かにそうだ。“カキの畠山さん”は、家業を継いで間もない二十歳で産地が北海道と青森に限られていたホタテの養殖を決断し、カキと並ぶ大生産物に育てる扉を開いた“ホタテの人”でもある。それら挑戦的な経験を重ねたからこそ、「森は海の恋人」の活動を始めた翌年、早くも室根村の子らを招き、カキやホタテの海に触れさせる体験学習に乗り出せたのだろう。“ああ言えばこう聞く”が身上の編集委員に応答する肉声が、ページから聞こえるような語り下ろしを読むと、その行動力に感じ入ってしまう。

もう一つ、特性を挙げると、それは好奇心にあるのではないか。天性の資質を、恵まれた自然環境やよき人々との出会いで磨いてきた。自身、どこかで「好奇心さえ失わなければ人生は実に楽しい」と書いているが、面白がる心と言い換えていいかもしれない。いわゆる人生論の書ではないが、随所に生きるヒントが光り、殊にこれからの人たちに薦めたい。何かを始めて困難に遭遇し、それでも面白いと思えれば長続きするものだ。生き生きした好奇心と抜群の行動力が一体となった「森は海の恋人」運動、つまり山と川と海を結ぶ生態系をよみがえらせる運動の説得力が、列島各地で自然破壊や公害の克服に苦闘していた生産者や住民の広い共感を呼んでうねりを起こしたのだろう。

舞根の漁師は、雪代水(ゆきしろみず)の大川が三陸リアスの海に流れ込む春、「牡蠣もホタテも急に花が咲いたように伸びる」のを経験的に知っていた。そう語る行動の人は、「リアス」の言葉の実態を知りたくて発祥の地へと飛ぶ。僕の愛読する「リアスの海辺から」(文春文庫)を開くと、スペインのガリシア地方リアスの水産都市に着き、バルで出会った同業の男と意気投合、「川の入っている湾のことを指す言葉」で単なる湾には使わないと教わる。「森は海の恋人」は、ここでは「森は海のお袋」だと聞いて余りの符合に驚き、リアス海岸を囲む広葉樹の広大な森を見て回り、自分たちの運動に間違いはなかったと確信する。

なにしろ、東北大の“牡蠣博士”が舞根に設立した「かき研究所」に入り浸る少年時代を過ごしたという好奇心の塊。植樹を進めて海と山のメカニズムに目が向くのは自然の流れ、テレビで北大教授が「森が枯れれば海も枯れ、森が豊かになれば、海も豊かになる」と明言するのを見て、すぐ「明日会っていただけませんか」と電話し、「朝10時に」と指定され、夜行列車に飛び乗って函館の水産学部へ向かう。

“講義”は明快だった。「広葉樹が秋に落葉し、腐葉土になる時にできるフルボ酸は地中の鉄と結合し、フルボ酸鉄となって川を通して海に流れ込む」。この鉄分が植物プランクトンや海藻類を育て、それを餌にする魚介類が集まって来るという訳だ。少年時代、牡蠣博士が「森には魔法使いがいる」と腐葉土の効用を説いたことを思い出し、ハタと合点する。30年経て。北大教授からはカキ育成のために漁師が山に登った発想をほめられるが、実践の継続に科学的裏づけを得て自信を深めたことだろう。大震災では「森里海連環学」を提唱する京大の先生が駆けつけて顕微鏡をのぞき、「牡蠣が食い切れないほど植物プランクトンがいます」と太鼓判を押してくれた。そんな知見も生かした「森は海の恋人」運動と歩調を合わせた体験学習には「園児から大学生まで一万人を超える」若い人々が参加しているそうだが、それは未来への希望である。

畠山さんには人を寄せる吸引力があり、それが現在の活動に生きているようだ。そういう魅力の源は、さかのぼると、両親や知恵を備えた土地の長老たちに「しげぼう、しげぼう」とかわいがられた幼い時からにあるのだろう。「いろいろくっつける」ので、奥さんに「あなたは磁石のような人だ」と言われている。なるほど、そうか、僕も引き寄せられた一人なのだ。とすると、東京駅で目を引かれた白髪の颯爽たる姿は、やはり畠山さんだった、と思うことにしよう。