特集/地球温暖化と台風~その関連性と災害リスクへの対応~地球温暖化で台風はどうなる?

2019年08月16日グローバルネット2019年8月号

一般財団法人気象業務支援センター 地球環境・気候研究推進室 室長

鬼頭 昭雄氏

台風による災害は昔から

台風のもたらす暴風雨は古くからわが国に災害をもたらしてきた。日本の歴史とともに台風は在り、これからも私たちは台風と付き合っていかねばならない。北西太平洋(主にフィリピン東方海域)で発生する台風は周辺の大気によって流される。夏には日本列島は太平洋高気圧に覆われることが多く、台風は高気圧の縁を西進するが、秋になると太平洋高気圧は弱まり東へ後退するため高気圧の縁を時計回りに流され、日本にやって来る。そのため日本へ接近・上陸する台風の多いのは8月と9月である。その中でも過去に日本に大きな災害をもたらした台風は9月に多い。地球温暖化により台風の頻度・強度・経路や台風に伴う暴風雨はどう変わるのだろうか。

観測データは?

歴史的に台風の数や強度がどう変化してきたかの観測データは少なく、気象庁の統計資料は1951年以降である。それによると1990年代後半以降はそれ以前に比べて発生数が少ない年が多いものの、数十年規模での変動が大きく、長期変化傾向は見られない。台風の接近数についても同様だ。台風の中心付近の風速データがそろうのは1977年以降だが、最大風速(10分間の平均風速)が33 m/s以上の強い台風に関しても、その発生数に変化傾向は見られない。一方で、北西太平洋で台風が最強になる場所が高緯度側にずれてきているとする研究がある。これが人為的な温暖化によるものか、自然変動の一環なのかは不明だ。

より過去にさかのぼると、室戸台風(1934年)、枕崎台風(1945年)、伊勢湾台風(1959年)、第二室戸台風(1961年)といった中心気圧が低い台風が上陸し、多数の死者と被害をもたらした。1961年に災害対策基本法ができ、国と地方自治体が一体となった防災体制が整備され、気象災害による死者数は激減した。一方で、この半世紀以上、猛烈な台風が日本には上陸していないことに注意したい。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2013年の評価報告書で、台風(※注)活動度の長期的(百年規模)変化は、観測能力の過去の変化を考慮すれば、確信度は低いとしている。均質な観測データがそろう直近の40年における台風発生数や台風の強度の変化は検出できない。数十年規模の自然変動があるため、観測データの得られる期間が短すぎるということだ。

※注:原文は「熱帯低気圧」。台風、ハリケーン、サイクロンなど名称は海域により異なるが、熱帯・亜熱帯で発生し水蒸気をエネルギー源とする低気圧が熱帯低気圧であり、北西太平洋にあるものを台風という。本稿では便宜上、すべて「台風」と記述する。

予測:IPCCの評価

地球温暖化が進行する中で今世紀半ばまでにあと1℃の気温上昇、その後のさらなる上昇は避けがたい。そのような気候変動下で台風はどうなるのか。IPCC(2013)は次のように評価している。

21世紀中頃までに、台風の強度と頻度がどう変化するかについて、海域規模での予測は、すべての海域について確信度が低い。この確信度の低さは、近未来の台風活動を調べた研究の数が少ないこと、台風活動について発表されている予測間に差異があること、自然変動の役割が大きいことを反映している。

21世紀末には、地球全体での台風の発生頻度は減少するか、または基本的に変わらない可能性が高く、同時に地球全体で平均した台風最大風速および降雨量は増加する可能性が高い。将来の気候変動が台風に及ぼす影響は地域によって異なる可能性が高いが、地域別の予測の確信度は低い。一部の海域では、最も強い台風の発生頻度がどちらかといえば増加するだろう。東・東南アジアを含む多くの地域では、上陸する台風の中心付近で降水がより極端になると予測されている(中程度の確信度)。

またIPCCの1.5℃特別報告書(2018)では、台風に伴う強い降水は1.5℃に比べて2℃の地球温暖化においての方が増えるとした。さらに、3℃から4℃の温暖化では、どちらかといえば地球全体での台風の頻度は減少する一方で非常に強い台風の数は増加する(中程度の確信度)。さらに、沿岸域では海面水位上昇に伴い台風による豪雨の増加は洪水増加につながるだろうとも予測している。

予測:最新の知見

産業革命以降の世界平均地上気温が4℃上昇した世界(RCP8.5シナリオの21世紀末に相当する気候状態)を対象とした、わが国の最新の気候モデルによる予測結果を見てみよう。使用した気候モデルは気象庁気象研究所の大気大循環モデルで、地球全体を約60㎞四方の格子で覆っており、現在気候100例分および将来気候90例分のシミュレーションを行った。これは従来の気候モデルより空間解像度が高く、かつ多数例のシミュレーションであり、発生頻度の小さい極端現象の変化を議論することが可能となった。

数値実験の結果、将来の世界全体の台風の発生数は、現在より33%程度減少した。その理由については、温暖化で熱帯の大気は海面付近より上空の温まり方が大きく、上下方向に大気が安定になるため対流が立ちにくくなるからと説明されている。また一つあたりの台風に伴う最大地上風速と降水の強さが世界全体で増加することが示された。温暖化気候下ではエネルギー源の水蒸気が大気中に多く存在することと海洋表層水温が高いため、台風が発達する要因があるためであり、水蒸気が多いことは降水量を増加させることにも効いている。

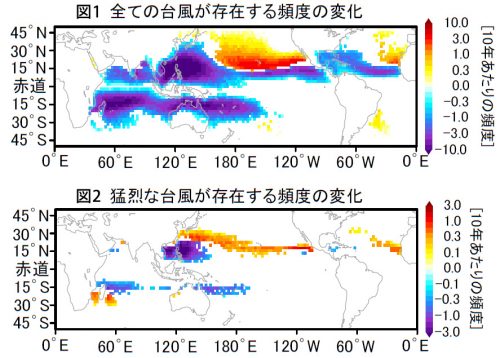

さらに、数値実験で得られたすべての台風の経路から、地球上の各地点での台風の存在頻度を求め、その将来変化を計算した結果が図1である。すべての台風に着目すると、世界全体で減少するとともに、ハワイを中心とした東部~中部北太平洋域では増加している。メキシコ沿岸で発生した台風は貿易風により西進するが、通常その途中で勢力を弱め、ハワイまで達する台風は少ない。ハワイ周辺では、温暖化すると上空のジェット気流の位置が北にずれ、大気下層と上層の風の強度や風向の差が小さくなり、台風を衰退させる要因が減るためと考えられる。

さらに地表最大風速が59m/sを超える猛烈な台風のみの変化を見ると(図2)、日本の南海上からハワイ付近およびメキシコの西海上にかけて存在頻度が増加する可能性が高いことがわかった。温暖化で海洋表層水温が高くなるため勢力を長く維持し続けると考えられる。他の研究でも、温暖化により熱帯域が広がり亜熱帯が極方向にシフトすることで、台風が最盛期を迎える緯度が全体に高緯度側にずれると予測している。また、台風の中心気圧が低く最大風速が強くなることで、高潮によるハザードが増える可能性が高く、大阪湾や東京湾では0.5 m程度の気候変動変化分が予測されている。これに温暖化による海面水位の上昇分が加わることに留意したい。

すべての強度の台風(図1)と地表最大風速が59 m/sを超える猛烈な台風(図2)の存在頻度の将来変化予測。緯度2.25度×経度2.25度格子の値で、濃い領域で将来頻度が増加。

気象庁気象研究所報道発表資料 (2017年10月26日)による。

上記の知見は最新の気候モデルによる数値実験結果だが、確信度はまだ低い。格子間隔が数十㎞の現行モデルでは一つひとつの雲を表現しておらず、台風の構造や発達過程、さらには大気海洋相互作用の取り込み方も不十分である。日本付近で台風が温帯低気圧に変化するプロセスの評価も重要であり、気候モデルの高度化とともに研究が進められている。