つなげよう支えよう森里川海―持続可能な新しい国づくりを目指す第20回 森里川海で遊ぶ子どもたちの復活を目指して~読本『森里川海大好き!』の制作

2019年02月19日グローバルネット2019年2月号

環境省「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトチーム 副チーム長

鳥居 敏男(とりい としお)

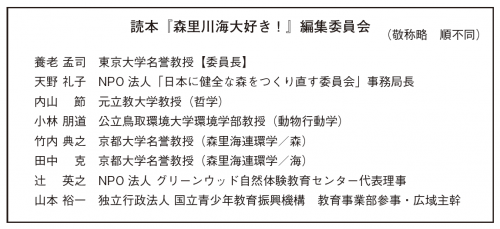

2018年3月、環境省は森里川海で遊ぶ子どもたちの復活を目指した読本『森里川海大好き!』を制作しました。「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトの一環として、養老孟司氏を委員長とする編集委員会を設置し、足掛け2年に及ぶ検討を経て出来上がったものです。本稿では、制作の背景や検討経緯等についてお伝えしたいと思います。

●きっかけは大人の危機感

この読本を制作するに至ったきっかけは、2015年に本プロジェクトの目的や基本原則、取り組むべきプログラムの案を取りまとめ、全国約50ヵ所でリレーフォーラムを開催したところ、「森里川海で遊ぶ子どもをすっかり見なくなった」という意見や、「自然と切り離された暮らしが子どもの発達に悪い影響を及ぼすのではないか」という懸念が、大都市に限らず地方においても多く出されたことによります。

独立行政法人 国立青少年教育振興機構が2014年度に実施した「青少年の体験活動に関する実態調査」によれば、外遊びが多い小学生や中学生ほど規範意識やチャレンジする力が高い傾向にある、という結果も出ています。そこで、プロジェクトチームの取組として、子どもたちが森里川海で遊ぶきっかけとなるような読み物を作ろう、ということになりました。

●編集委員会での議論

編集委員会の委員長は、ご縁があった養老先生に快くお引き受けいただき、2016年9月に第1回委員会を開催しました。読本制作の狙いを委員間で共有するとともに、対象とする子どもの年齢層をどうするか、読本は漫画、絵本、物語などどんな表現方法が良いか、といったことを議論しました。

第2回委員会(2017年2月)では、若い人たちの意見も聴いてみようという試みから、島根県の吉賀(よしか)高校を訪問し、津和野高校の生徒たちにも加わっていただき、意見交換を行いました。生徒から読本についてヒントをもらうため「地域の自慢したいことを子どもたちに伝えるにはどうしたら良いか」と問い掛けたところ、「ここでは川への飛び込みは当たり前。全国から人を呼んで、住んでいる人と話をしたり、一緒に自然を使って遊ぶ体験をしたらどうか」「地域の自慢を楽しい写真や動画、飛び出す絵本などで紹介する」「役所の企画書を高校生が書いたらどうか」といったユニークな意見が出されました。

第3回委員会(2017年6月)では、読本の仕様や構成、ボリューム、子どもたちへどうやって届けるかといったことを検討しました。海から川をさかのぼって生息するウナギを題材にすることや、子どもが読んで森里川海で遊んでみたくなるストーリーにすること、編集委員がコラムを執筆することなど読本の構成と内容の方向性、作業手順などが決まりました。

委員会での毎回の議論は、読本制作業務の請負先である公益社団法人 日本環境教育フォーラムの川嶋直理事長にファシリテーターとなってリードしていただきました。委員の意見はホワイトボードに書き出され、それぞれの意見の関係性が視覚的にわかるように図式化されて、次の議論を行う際の参考になるというユニークな形式で委員会が進められました(写真①)。

写真①:編集委員会の様子

●児童文学作家の阿部夏丸さんに依頼

当初、メインストーリーを編集委員が執筆する案もありましたが、議論の結果、子どもたちに興味深く読んでもらうにはプロの方にお願いすることが適当との判断で、事務局から提案した児童文学作家の阿部夏丸さんに執筆を依頼することになりました。早速プロジェクトチームの担当者が阿部さんを訪問し、制作の趣旨や委員会でのこれまでの議論の経緯を説明したところ、快くお引き受けいただきました。

3ヵ月後に阿部さんから届いた原稿は、主人公の少年がクラスメートで不登校の少年と近所のため池で巨大ウナギを釣り上げる物語でした。ワクワク、ドキドキ感が満載で、大人が読んでも引き込まれる内容です。面白さから言えば文句なしでしたが、委員会では、不登校の子どもが登場することで、学校で本書を取り上げにくくなるのではないか、という懸念もありました。そこで文部科学省に相談したところ、学校でも正面から不登校問題を取り扱っており、タブー視する必要がないことがわかりました。考えてみると森里川海での遊びを通じて、子どもたちは自主性や協調性を知らず知らずのうちに学ぶという側面もあるわけで、不登校問題と決して無関係ではないということに気付かされました。

第4回委員会(2018年2月)では、阿部さんから提示されたメインストーリーの原案を基にコラムも含め細部の検討を行うとともに、読本のタイトルについて意見交換を行い、正式に「森里川海大好き!」というタイトルが決定しました。

3月には読本のお披露目シンポジウム「森里川海でもっと遊ぼう!」を開催し、養老委員長や阿部さんの講演のほか、今後の普及に向けたパネルディスカッションが行われました。

●どうやって普及させるか

写真②:読本の表紙

読本をいかに子どもたちに読んでもらうかも大きな課題です。印刷部数に限りがあるので、(株)図書館流通センターの協力を得て、全国の公立図書館に届けることにしました。子どもたちの関心を引き、手に取ってもらえるようにハードカバー装丁版を作成することとし、表紙のイラストは森里川海プロジェクトのアンバサダーでもあるキャラクターアーティストのタロアウトさんにお願いして素敵な読本が完成しました(写真②)。また学校でも普及しているタブレットパソコンを使って読めるように電子書籍※としても発行しました。

さらに、夏休みを見込んだ読書感想文コンクールを企画して2018年7月から公募を行いました。全国から約200件の参加があり、編集委員や阿部さんが審査を行い、入賞作品を選考しました。本年3月17日には受賞者の授賞式と読本のさらなる普及を目指したシンポジウムを開催する予定です。

※検索サイトで「森里川海大好き」に続けてkindle、楽天kobo、iTunes のいずれかを入力し検索。無料です。PDF 版も環境省WEB サイトよりダウンロードが可能です

●むすび

読本制作の目的は、森里川海で遊ぶ子どもたちを増やすことにあります。多くの方々のご協力で出来上がったこの読本を活用して、ひとりでも多くの子どもたちが森里川海の中で輝くことを目指し、さらにあの手この手の知恵を絞っていきたいと考えています。