日本の沿岸を歩く―海幸と人と環境と第93 回 イカ釣りの技と金山支えた魚介ー新潟県・佐渡島

2024年12月16日グローバルネット2024年12月号

ジャーナリスト

吉田 光宏(よしだ みつひろ)

「佐渡へ 佐渡へと草木もなびくよ…」(『佐渡おけさ』)に誘われるように、新潟県直江津港からフェリーで佐渡島へ向かった。暖流と寒流が交差する日本海に浮かぶこの島は多様な生物相を持ち、海の幸に恵まれている。世界遺産「佐渡島(さど)の金山」があり、トキが空を舞う。流人の島で江戸時代には鉱山経営で幕府の役人が行き来した。さらに北前船寄港などで中央の情報を得ることができた。自然と人の多くの偶然がこの島を「日本の縮図」と呼ばれる島にした。他に例を見ない魅力ある島に行ってみよう。

●世界遺産への登録決定

佐渡島に渡るために利用した直江津港は新潟県南部にある。佐渡島南西にある小木港まで1時間40分で結ぶ。メイン航路の新潟港-両津港間に比べると便数は少ない。直江津港では前日(7月27日)の佐渡金山(西三川砂金山と相川鶴子金銀山)の世界遺産登録決定を受けた祝賀イベントがあり、幸先よく祝い酒と記念品を頂いた。

小木港でレンタカーを借りると、相川金銀山のある佐渡市相川地区で開催されている「鉱山祭」へ向かった。前日に続く最終日で会場の相川浜公園は露店やステージが設けられ大勢の人々でにぎわっていた。少し離れた旧市街では、佐渡おけさを歌いながら30人ほどが歩く「祭流し山車流し」に出合った。派手さはないが、地域に定着した伝統文化を垣間見たようだ。

鉱山祭の「祭流し山車流し」

翌日は早朝にトキの森公園へ。2003年に死んだ日本産最後のキンの記念碑があった。筆者は死ぬ一週間ほど前に佐渡トキ保護センターで対面し、「キンを目撃した最後のジャーナリスト」を自負している。再会したキンは碑の表面に金のレリーフになっていた…。現在では野生で500羽以上が生息し、里山の情景が再現されつつあるようだ。

続いて両津郷土博物館を訪ね、新潟大学名誉教授の池田哲夫(民俗学)さんから話を聞いた。池田さんは同館や佐渡博物館の館長を兼ねる。民俗学者宮本常一が書いた『私の日本地図7佐渡』にある解説で池田さんは、宮本が佐渡を「理想的な生活完結体である」「日本の縮図」と比喩したことを評価している。

佐渡金山は島の歴史を動かしてきた。大規模な金脈が発見されると天領(幕府直轄地)となり1603年(慶長8)年、相川に佐渡奉行所が置かれ、大久保長安が金山奉行になった。大久保は全国の金銀山を統括し、石見(島根県)、伊豆(静岡県)の奉行でもあった。

これによって江戸時代初期、金銀採掘量は飛躍的に増えて日本一の規模になった。島の人口も増加、食料の確保のため、水田の拡大、漁獲の増大を迫られた。大久保は石見から漁師を相川に近い姫津に移住させ、スケトウダラとマダラのはえ縄漁を行わせた。姫津は現在も佐渡島有数の漁業拠点で、住民の姓の多くが「石見」。祖先のルーツを誇りにしているようだ。

●イカの回遊コースの中

佐渡島の漁業で特筆すべきはイカ(スルメイカ)漁だ。『近代の漁撈技術と民俗』の著者である池田さんによると、日本のイカ漁は佐渡島が発祥と言ってよく、漁法やイカ釣り漁具の最先進地だった。

イカは過去数百年も日本海を代表する産物である。日本海はかつて沖縄から北海道まで北上、南下するイカの回遊路があり「イカの銀座」と呼ばれた。夏には漁船の集魚灯が人工衛星からも確認できた。佐渡島はそのコースの中にある。

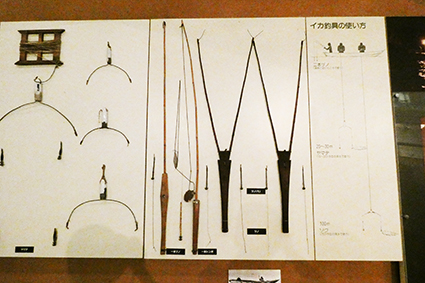

佐渡のイカ漁は江戸時代に大きく進化した。池田さんが「佐渡式イカ釣具」とする釣具は、短竿が両側に突き出ているツノ(ハネゴ)、トンボ、ソク(ソコ)の3種。小型の船に数人が乗り込み、イカの回遊する深さに応じて使い分けた。博物館にはイカ釣り船や漁具などがたくさん展示されていた。

これらの漁具は全国のイカ釣り漁師に広まった。佐渡から北海道の松前や函館、下北半島などへ出稼ぎ漁があり、漁法や釣具も伝わった。漁民が定住する例もあり、池田さんは「イカの回遊に沿って人が移動する『海の道』があったようです」と推測する。

両津郷土博物館に展示してあるイカ釣りの漁具

釣ったイカは乾燥させてスルメに加工すると、経済価値の高い換金商品となった。「イカは米櫃」と呼ばれ、江戸時代から明治にかけて長崎俵物として中国に大量に輸出された。

時代は下って、太平洋戦争後、集魚灯でイカをおびき寄せ、多数の疑似餌を付けた糸を円筒ドラムで巻き上げる漁法が始まった。やがて手回し式から機械による自動化へ進化し、イカ漁の熟練が必要なくなった。漁獲技術や冷凍技術が進歩し、流通加工などでイカ事情は大きく変化、かつての「イカ大国」佐渡島の面影はない。さらに近年のイカ不漁が追い打ちをかける。

●トキ色のブリ出荷容器

現在の漁業を知ろうと、訪ねたのは両津港にある新潟県漁連両津支所。支所長の長沼賢二さんは、まず、佐渡島の海岸線が280 kmもあって沿岸や沖合には岩礁域が多く、好漁場となっていることを説明した。沿岸に漁港が数珠つなぎのように点在し、合併で7漁協になる前は27単協があった。

主な漁法は大型定置網で計11ヵ所ある。小型底引き網(板引き網)は5隻で、資源管理のため底引き網は7~8月は禁漁期間だ。漁網の目合いを大きくするなど資源管理に努めている。他に刺し網やイカ釣りなどもあり、加茂湖と真野湾ではマガキが養殖されている。

佐渡にはイソネギ(磯漁)という独特の漁法がある。磯の近くで行う見突き漁のことで、ガラスを張った箱で海底を見ながらヤスやカギなどでサザエやアワビの採貝、ワカメや昆布(養殖を含める)を採る。たらい船はこの漁に使われ、観光用でも知られる。

漁獲高や漁業者の減少が続き、燃料の高騰や不漁で厳しい経営だが、新潟県内全体の4割の漁獲がある。種類も豊富で、全国漁業協同組合連合会が推奨するプライドフィッシュに採択されているのは海藻のナガモ(アカモク)、ヤナギガレイ(ヤナギムシカレイ)、ノドグロ(アカムツ)、南蛮エビ(甘エビ、ホッコクアカエビ)、寒ブリ、ズワイガニなど豪華な内容だ。

クロマグロ(5~7月)とともに両津湾の冬の寒ブリも自慢の魚だ。有名な富山県氷見の発泡スチロール容器が青色であるのに対して、こちらはトキ色(ピンク色)にしている。長沼さんは「世界遺産決定で増える観光客に、新鮮でおいしい佐渡の水産物を味わってほしい」と地域経済の発展を期待する。

県漁連支所を後にすると、姫津港を訪れて写真を撮ったが、取材はここまで。復路の小木港からのフェリーが強風のために欠航になり、両津港から新潟へ戻った。このため小木港の近くにある宮本常一が設立に尽力した佐渡国小木民俗博物館で復元された北前船や宿根木の集落などを見ることができなかったし、赤泊のベニズワイガニも食べることができなかった。調べるほど興味深い情報が出てくる佐渡島。吉本芸人の池乃めだか風に「今回(の取材)はこれぐらいにしといたるわ!」と負け惜しみを言ってみる。

姫津漁港