そんなに急いで どこへ行く?〜”夢の超特急”リニア沿線からの報告〜第2回 大井川上流に巨大盛り土計画(静岡県静岡市)

2024年01月18日グローバルネット2024年1月号

ジャーナリスト

井澤 宏明(いざわ ひろあき)

●「ここは不適ではないか」

品川―名古屋をほぼ直線ルートで結ぶリニア中央新幹線は国立公園やユネスコ(国連教育科学文化機関)のエコパーク(生物圏保存地域)にも登録されている南アルプスを長さ約25km、深さ最大約1,400mの長大トンネルで貫く。静岡県はトンネル掘削により大井川の流量が毎秒2t減ったり、上流の沢枯れなどで南アルプスの生態系が破壊されたりする恐れがあることから県内の着工を認めていない。

このことが「2027年開業」を遅らせる唯一の原因かのようにJR東海が喧伝し、マスコミも垂れ流しているが、他の沿線6都県の各地でも工事が大幅に遅れていることは、少し調べてみればわかることだ。

静岡県が水資源や生態系の問題と並んで以前から危惧しているのが、トンネルから掘り出される残土(発生土)の大部分約360万m3の恒久的な置き場計画だ。同社は燕沢付近の大井川の河原に高さ最大約70m、幅最大約300m、奥行き約550mの巨大な盛り土を造成する計画だ。東京ドーム約3倍分に当たる。

この計画が注目を浴びるようになったのは2022年8月、川勝平太・静岡県知事の大井川上流部視察がきっかけだった。燕沢付近の残土置き場予定地を訪れた知事は「ここは不適ではないかと思います」と発言、同社の計画に「待った」をかけた。その理由として「土石流が流れて来るようなところに盛り土を造って大丈夫か、という議論がある」ことを挙げた。同県では21年7月、熱海市で大規模土石流により28人が犠牲になり、原因の盛り土への関心が高まっていた。

この巨大な残土置き場計画に警鐘を鳴らしたのは川勝知事が初めてではない。2017年2月に開かれた静岡市の有識者会議「中央新幹線建設事業影響評価協議会」で委員の長谷川裕彦・明星大学教授(自然地理学、当時は准教授)が同社の担当者を厳しく追及していた。

氷河地形が専門の長谷川教授は、大規模な崩壊を繰り返してきた千枚岳(標高2,880m)山頂直下から南海トラフ巨大地震などで深層崩壊が起きた場合、上千枚沢を駆け下った岩屑なだれや土石流が残土置き場に食い止められ、大井川本流をせき止める「天然ダム」がより大規模になってしまう可能性を指摘した。これが決壊すれば、鉄砲水の規模も残土置き場を造る前より大きくなり、約5㎞下流の登山基地・椹島ロッジは流され、畑薙第一ダムでは津波が起こり下流の住民が巻き込まれる恐れさえあるという。

一方、同社はシミュレーションを行い、上千枚沢で1000年以上に1回程度の規模の深層崩壊が発生し、同時に100年に1回程度の規模の豪雨が降るケースを想定。土石流は大井川本流に届かないため「天然ダム」はできず、椹島ロッジ付近への影響は残土置き場がないときとあるときで変わらないと結論付けた。

長谷川教授は、同社の想定が過去に千枚岳山頂直下で起きた深層崩壊で上千枚沢に取り残された土砂約85万m3だけを発生源とする小規模なものに限定されていることを疑問視、市の有識者会議で批判した。

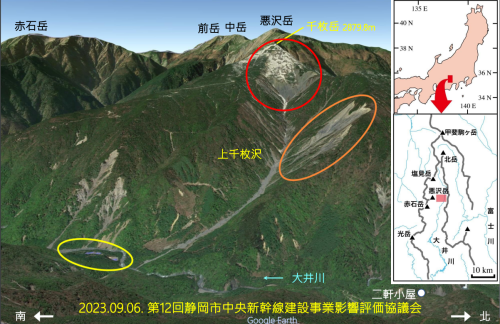

燕沢付近の残土置き場予定地(左下)と上千枚沢の深層崩壊地形(静岡市中央新幹線建設事業影響評価協議会、長谷川委員の提供資料より)

●「震災前の東電と同じ」

長谷川 千枚岳山頂に深層崩壊前兆地形の割れ目がたくさんある。最悪のシナリオを考えるなら、山頂から全体が落ちた場合プラス、土石流ではなく、粉体流、乾燥岩屑流で流下した場合をシミュレーションしておくべきではないか。

JR東海 規模の大きい崩壊ほど発生確率は低くなるので、ここまでの規模をやっておけば十分では。

長谷川 ちょっときつい言い方になってしまうが、それでは東日本大震災が起こる前の東京電力の考え方と変わらないと言われかねないので、最悪のシナリオもチェックしておくべきだ。南アルプスは特に深層崩壊が多い地質条件で、東海地震のようなプレート境界型の巨大地震がほぼ直下型のような形で起こる場所なのでやはり検討しておくべきだ。

JR東海 大きくやればやるほど安全かもしれないが、これが妥当な規模じゃないか。シミュレーションのやり方と規模の設定は「(一般財団法人)砂防・地すべり技術センター」から技術指導を受け、それなりの妥当性はあるものと感じている。

長谷川 10年後、100年後という時間スケールで考えるなら、工学的なモデルを利用して確率を絞っていく意味はあるが、残土置き場が形成されると、1000年後も1万年後も消えてなくなることはない。それを考えると、地形学的に1万年オーダーのスケールで100%起こり得ることなので、やはり検討しておいた方が私はいいのではないかと思う。

●「緩衝地帯」の機能低下

長谷川教授や川勝知事の指摘後も、JR東海は残土置き場予定地やシミュレーションの見直しを拒み続けた。ところが23年8月3日に開かれた県の有識者会議「地質構造・水資源部会専門部会」で、かたくなだった同社の姿勢にほんのわずかながら変化が見られた。

「静岡県からの懸念を踏まえ、『架空』の想定を行った」として、これまでの想定に加え、深層崩壊により大井川本流がふさがれ天然ダムが発生する新たなシミュレーションを示した。結果はこれまでと同様、残土置き場の有無にかかわらず椹島ロッジに被害はないというもの。深層崩壊の土砂量は依然として約85万m3にとどまり、長谷川教授が求めていた大規模な深層崩壊が採り入れられることはなかった。

これに対して塩坂邦雄委員(株式会社サイエンス技師長、工学博士)は、燕沢近くの平坦地は土石流の受け皿として土石流を拡散・減速させ、下流への土砂の流出を抑える「緩衝地帯」の役割を果たしてきたが、残土置き場を造ると平坦地が狭くなり、緩衝地帯としての機能が低下すると指摘した。

さらに、「(燕沢付近は)断層がメロンのネット(模様)のようにある。あえてリスクの高いところで(盛り土造成を)やる必要はないんじゃないか」と再考を促したが、同社の澤田尚夫・常務執行役員は「ここへ来て急に『もう1回最初から探してください』という話は、なかなか受け入れ難い」と猛反発した。

静岡市でも動きがあった。難波喬司市長が、長谷川教授の試算に基づき同社の想定の約100倍、9,000万㎥の大規模な深層崩壊を想定した検討結果を12月4日の市の有識者会議で説明したのだ。

これによると、残土置き場の盛り土約360万m3と比べ、9,000万m3が圧倒的に大きいため盛り土が飲み込まれてしまい「仮に9,000万m3の天然ダムが形成されるとしても、残土置き場が災害危険度を高めるとはいえない」という。その上で「大規模深層崩壊時の天然ダム形成・崩壊に対する災害危険度について、JR東海は責任を問われない」と踏み込んだ見解を示した。

静岡県の副知事としてリニア問題を担当し、JR東海と厳しく対峙(たいじ)してきた難波市長が同社に「助け舟」を出した形だが、さすがに複数の委員が異議を唱えた。長谷川教授は「谷をふさぐ盛り土がなければ、スムーズに土砂が標高を落としながらたまっていく。それに対して、谷の半分近くを埋める盛り土があるとせき止められる分が出てくるので、(天然ダムの)堆積高に変化が生じ得る」、安田進・東京電機大学名誉教授(地盤工学)も「川の面積が盛り土することによって減るのだから、全然影響がないとはいえないのでは」

静岡県とJR東海の「調整役」を買って出た国が設置した有識者会議は、同県が継続を求めているのにもかかわらず3年半の議論を終え23年12月、同社を後押しするような報告書を国交省に提出した。同県内の着工が一歩近づいたという声もあるが、前提となる残土置き場問題さえまだまだ決着はつきそうもない。