特集/グリーンウォッシュにどう対処すべきか~政府、企業、市民に求められる行動諸外国のグリーンウォッシュ規制と日本の現状

2024年01月18日グローバルネット2024年1月号

NPO法人環境市民 研究員

有川 真理子(ありかわ まりこ)

認定NPO法人環境市民 副代表理事

下村 委津子(しもむら しづこ)

本特集では、グリーンウォッシュ規制を巡る国内外の状況について紹介し、今後この問題にどう対処するべきか考えます。

今、なぜグリーンウォッシュが注目されるのか

きっかけは2021年にEUと加盟各国の消費者当局が行ったウェブサイトの中に氾濫するグリーンウォッシュ調査でした。衣料品や化粧品、家庭用機器等の企業ウェブサイトから多数のグリーンウォッシュが発見された結果を改善しようとEU指令が出されました※1。

※1 European Commission Screening of websites for ‘greenwashing’: half of green claims lack evidence

このことは欧米諸国にもスピード感をもって反映され、フランスでは消費者法の改正によってグリーンウォッシュの規制を強化し、英国では「グリーン・クレーム・コード(環境主張に係る規範)」を競争・市場庁(CMA)が発表しました。

また、「気候変動」「ビジネスと人権」等の取り組みもますます注目され、気候関連財務情報の開示も必須となる中、企業は環境やCSR等の関連する報告書やウェブサイト等を使って自社の取り組みを報告すると同時にアピールしています。しかし、一部の環境主張には根拠が明確でないにもかかわらず環境配慮しているかのように表現したり、極端なトレードオフが疑われるような表現があるという問題が急速に出てきました。

国連でも、2022年11月には、ネットゼロを掲げる企業が実態を伴っているかどうかを見極める「条件」を明らかにしました。

世界の例

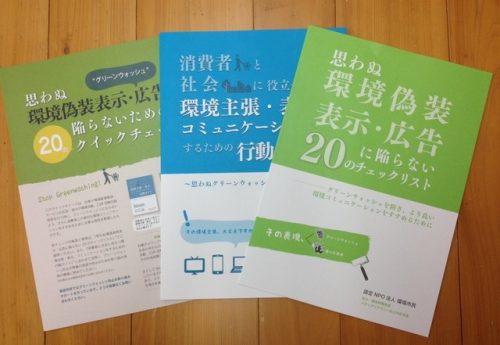

環境市民では、2011年から2013年に「グリーンウォッシュをなくすプロジェクト」と題して、英国、オーストラリア、アメリカ、フランス、スウェーデン、カナダ等を訪問し、ヒアリングを実施。その後、企業や学識者、NGO、広告業界の方々との意見交換を重ね、2014年にグリーンウォッシュを防止するためのチェックリストや行動ガイドを発行しました(写真)。

2014年に環境市民が作成した、グリーンウォッシュを防止するための3つのガイド

今回は、これまでの調査結果に近年の動向を追加する形で、英国とEUの動向をお伝えします。

英国での取り組み

日本以外では、国の規制とは別に企業や広告業界が自主規制を実施している国が多くあります。中でも英国は特に優れた取り組みを行っているといえるでしょう。

英国における自主規制は広告基準機構(Advertising Standards Authority、以下ASA)によって行われています。ASAは1962年に広告業界によって設立された組織で、政府から規制されることなく、広告が合法的で品位があり、正直で真実であることを目指しています。日本の日本広告審査機構(JARO)は類似する存在ではあるものの、グリーンウォッシュに関する取り組み状況は全く異なります。

たとえば、JAROの場合、苦情相談受付の結果報告は上半期と通期のみ。具体的な案件はいくつか紹介されているものの、苦情の件数は全体、分野別の合計数しかわからず、分野の中にはグリーンウォッシュの項目はありません。

一方ASAの場合、2010年代に調査を行った際も、年ごとにグリーンウォッシュの申し立て件数を計測、個別の内容も全て開示しており、私たちのような海外からの問い合わせに対しても全て包み隠さず回答してくれました。現在はさらに発展し、ウェブサイトで「公益事業、エネルギー、環境(Utilities, energy and environment)」という分類を選択すると、グリーンウォッシュに関する申し立て案件を週単位でいつでも検索することができます。

ASAの年次報告書でもグリーンウォッシュにどう取り組んだかが説明されています。そこには、金融機関HSBCが2021年にバス停のデジタル広告に出したキャッチコピーの案件が写真付きで紹介されていますが、その文言は「Climate change doesn’t do borders(気候変動に国境なし)」、積極的に気候変動防止に取り組む意思を伝えるフレーズです。これを皆さんはどう受け止めますか。

この広告に対し、ASAには45の申し立てが届きました。HSBCは「CO2を削減するために、1兆ドルもの投資を行って投資先のCO2削減を進めている」「累計125万トンのCO2をためる効果に相当する200本の木を植えた」と反論しました。しかし、ASAは、このキャッチフレーズをよしとはしませんでした。その理由は、「ASAの判断基準(コード)では、環境主張は明確であることが重要で、重要な情報が省略された場合は消費者のミスリードを生じるから」と明快でした。

ASAが指摘した「省略された情報」とは、HSBCが脱炭素を図る企業にも投資をする一方で、同時に多くのCO2を排出する産業にも投資をし続けていることです。これに対しHSBCは「IEA(国際エネルギー機関)も2050年までは化石燃料が重要な役割を果たし、投資も必要だと述べている」と反論しましたが、ASAは「このキャッチコピーを見た消費者は、HSBCが温室効果ガスを多く出す企業にも投資をし続けているとは知り得ない(=ミスリーディング)」としてHSBCの主張を退けました。

結果、HSBCは広告を取り下げ、多くの炭素を排出する企業からのダイベストメントを加速すると発表。ASAは、今後環境表示を行う際には、温室効果ガスの増加につながる重要な情報を省略することのないように、とくぎを刺しました。なお、文中で紹介した申し立て件数、HSBCの反論の内容等詳細はウェブサイト※2で全て公開されています。

※2 ASA Ruling on HSBC UK Bank plc

EUの取り組み

EUではグリーンウォッシュの規制として、消費者保護の観点から一般的な広告規制を行う不公正取引方法指令(2022年改正案を公表)と、特に環境表示に関する環境訴求指令案(2023年公表)の二つがあります。環境訴求指令案は不公正取引方法指令を補足するものとして現在議論がなされており、2024年に採択される予定です。

環境訴求指令案が採択された場合は、日本企業であっても、一定規模以上の企業がEU域内でビジネスを行う場合やEUに輸出をする製品は、これまで以上に科学的根拠や訴求対象や比較対象を明確にすることなど根拠や実証が求められます。

日本の取り組み

日本では消費者のミスリードを引き起こすような表示については、景品表示法の第4条で禁止されています。グリーンウォッシュも基本的には、この第4条に抵触するものですが、担当行政である消費者庁(公正取引委員会)はほとんど行政措置を行っていない状況です。環境省は2008年に「環境表示ガイドライン」を発行、2013年に改訂するもののその後の進展はなく、科学に基づいた取り組みの実証まで求め始めた欧米諸国とは大きな乖離が生じています。

消費者庁、関連省庁である環境省には、環境NGO、消費者団体、環境・広告・表示の専門家、法律家、企業、広告会社等ステークホルダーの参画の下、早急に国際的基準に見合う環境表示ガイドライン整備の実現と普及啓発を継続的に行い、時代の進展、消費者の認知に合わせて、常にガイドラインを改訂していくことを望みます。

「Green wash harms future generations(グリーンウォッシュは将来世代を害する)」 これは「グリーンウォッシュの7つの罪」という原則をつくった、Scot Case氏の言葉。グリーンウォッシュは、究極的には、私たち人類、生き物の未来を左右すると言っても過言ではないのです。